はじめての団地投資シリーズ。洗面所と押し入れを自力で解体する

- 2019/12/28

- 不動産投資

- はじめての団地投資シリーズ。洗面所と押し入れを自力で解体する はコメントを受け付けていません

大好評のはじめての団地投資シリーズ。今回も、坂本みちるさんご夫妻をリアルに追っています。

今回の記事は、前回に引き続き、団地の匠こと、山本誠さんにご協力いただきながらの作業です。滞在時間は3時間ですが、予想外に進んだので、2回に分けてお届けしています。

今回のセルフリフォームは、洗面所と6畳間。今回も、写真たっぷりでお届けしますね。

以前の記事をまだ読んでいないと言う方は、こちらもご覧くださいね。

はじめての不動産投資は団地から。物件価格200万円で利回り20%を目指す!

団地投資シリーズ。団地の匠、山本誠さんに教わりながら、セルフリフォームに挑戦!Part1

意外に苦戦した洗面台の撤去

前回行ったキッチンに続いて取り掛かったのは、壁を隔てた脱衣所。ここにある洗面台を外します。

当たり前といえば当たり前なのですが、水道管を最短にするために、キッチンと洗面台が壁を隔てた”あっち”と”こっち”にあるんですよね。家ってよくできているなぁ、と一人関心しておりました。

さて、ここには今どきの洗濯機サイズの洗濯パネルをおきたいのですが、大きめの洗面台があって設置がギリギリ・・・というか、ほぼ設置ができません。ということで、洗面台は比較的新しいものですが、外してしまうことにしました。

写真はその洗面台の内部。

キッチンが簡単に外せたので、これもあっという間・・・かと思いきや、コーキングがガッツリしてあり意外に苦戦しました。最初からコーティングだと分かっていれば力ずくで外せるのですが、配管が引っかかっている可能性もあるため、無理やり外すわけにはいきません。しっかり見極めてから作業せねばならないため、時間がかかるのです。

時期は8月の中旬。脱衣室はあまり風が通らず、終わった頃には汗だくでした(笑

こちらが洗面台を外した後の壁面。三方向から出るパイプとしっかりしたコーキングで、外すのが大変だったことがお分かりいただけると思います。

外した家具類はベランダに仮置き。この団地はベランダが特に広かったので、仮置きするには十分でした。作業動線外に解体した家具類やゴミを置いておくことは効率化にとても重要。その後の作業の大きく影響します。

端材はその都度適切な処理を!後回しにしないのが効率的で安全

ここでワンポイント!

キッチンにしろ、脱衣所にしろ、いろいろな端材が出てきます。そして、そこには釘がついています。この処理って、「どうせ捨てるもんだから後でまとめてやろう」と後回しになりがちですが、その都度丁寧に釘を抜いていく方が効率的。さらに、場所を決めておくことで、怪我の心配もなくなります。

こういうことには性格が出るもので、坂本さんのご主人は解体作業を丁寧にこなしながら、決まった場所にきっちり廃材を積んで行っていました。一見すると処分するゴミではなく、これから使う材料かと思うほど。うらやましいほどの几帳面さでした。

これから購入する人のためのプチ情報

①撤去した設備や廃材の置き場を「作業前」に確保しておく

②釘抜きはあとでまとめてではなくその都度おこなう

③洗濯パネル(防水パン)は置かないこともできるが、集合住宅では下記の理由から設置したほうがGOOD!

・水漏れを防ぐ

・洗濯機本体および排水ホースの結露による床への浸食を防ぐ

・階下への防音効果

どんな道具が必要か?何でも買うのが正解ではない

予想以上に作業が進んだことで、一旦休憩をしつつ、山本さんが持ってきた道具を見せていただきました。

ご主人は自宅のウッドデッキを自作した方で、プロの道具に興味津々。次の投資物件は自分たちだけでセルフリフォームしたいこともあり、どんな道具を持っていればいいのかを熱心に聞いていました。中には使用回数が少なく、専門店に借りれば事足りるものや、他で代用できるなどさまざまな情報を聞くことができました。

特にコンクリート用のドリルは、ホームセンターで借りることができる代表的なものだそう。素人考えでは、「使う回数は少ないけれど、必要だから買うしかないか・・・」となりがちですが、そうするとどんどんと増えていきますよね。プロならではの意見に感心しました。

六畳間の床を確認してみる

ここまで予想以上に早く作業が進んだので、六畳間の解体作業にも着手しました。

この部屋は畳を張り替えるのか、フローリングを貼るのか、まだ具体的には決まっていません。その一方で、大きな押入れは違う形にリフォームしたいとの希望もあるとのこと。まずは、お部屋の状況の把握から始めます。

最初にしたのは、畳を外し、土台がどのような構造になっているのかのチェックです。

畳って、部屋の隅々までキッチリ入っているので、なかなか取れないものです。でも、バールのようなものを畳の間にねじ込んで持ち上げると簡単に外すことができます(長いドライバーでも可)。

ただし、畳によって、かなりの重量があるので要注意です!

畳の下は、防音のため(?)の底上げの根太(床板を支えるため、床の下に渡す横木)の上にシートがかけてある状態でした。この部分の構造はさまざまで、一戸建てであれば板の間だったり、マンションであれば発泡スチロールが敷き詰められていたりすることもあります。つまり開けてみないとわからない部分なんですね。

坂本さんの家の場合、リフォームについては畳を戻しても、フローリングにしてもOKな床とのことでした。ただし、フローリングにする場合、階下とのトラブルを防ぐために、必ず防音シートなどを貼る必要があるとのこと。

押入れと板の間は、畳との高さ調整に底上げされていることがわかりました。フローリングにする際には、こことの高さ調整も必要になりますね。

こういったことは現状確認をしなければわからないこと。 こうやって、一つずつ確認することの大切さを改めて知りました。この部屋がどういった姿になるのかは、今後のお楽しみのひとつですね。

意外に簡単!押入れを解体してみる

床の確認が終わったところで、

「押入れってどういう風に外せばいいんですかね」

「すぐ外れますよ。じゃあ、やってみましょう」

ということで、押入れの撤去もすることに。

押入れはたくさんのものを収納できることから、非常に頑丈にできていて、解体には苦労しそうな感覚があります。しかし、バールを使って留め板を外せば簡単に解体することができるんです。ポイントは、構造を理解して、釘を一本一本外すこと。

釘を外したら、隙間にバールをねじ込んでテコの原理でぐいっと持ち上げます。意外に簡単に解体が進んでびっくりです。

押入れの板を外したら、横の壁も撤去。ここは格子状の桟にしっかりと造りつけられていたので、まさかの苦戦。仕切り板を一気に外すことができず、バリバリと割りながら外すことになりました。

結果的に、押入れ本体の解体の数倍の時間を要することに。

時間がかかった分、終わった後の達成感はひとしおです!

板の間との間の仕切りを外したことで、部屋全体が格段に明るくなりました。これであれば、リフォームアイディアもいろいろと浮かんできそうです。

ちなみに畳を外しましたが、その下のシートや根太は今後も使用する可能性があります。それを保護する目的で、作業をするために通る箇所に外した畳を配置し、その上を歩くようにします。こうすることで体重が分散され、敷物を傷める心配はなくなります。

また、防音効果もあり、階下に迷惑をかけません。

これから購入する人のためのプチ情報

押し入れ解体の手順(中段を取り外す場合)

①中段のふちに打ち付けてある雑巾ずり(※)を取り外す。バールを差し込みながら雑巾ずりを持ち上げるようにすると外しやすい。隠し釘が打たれているのでケガをしないよう注意。

②中段板(ベニヤ板)を外す。中段板と根太(角材)が釘で固定されているので、中段板の下から金槌で突き上げるように下から叩いて中段板を外す。」

③根太を外す。

④中段手前と奥のかまちを外す。

※雑巾ずりとは・・・壁と中段の見切り部分に取り付けられる部材のこと

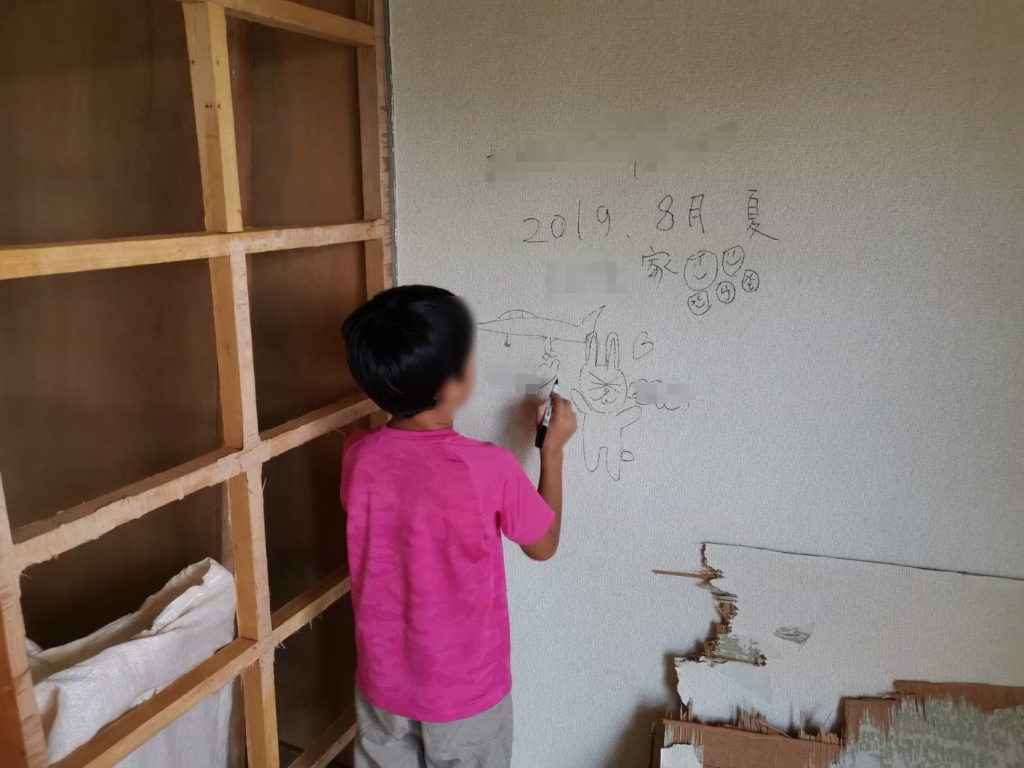

夕方になると子供達も参加して、楽しく解体が進みます

子供達が参加するのは壁紙剥がし。でも、その前にお楽しみ。

やっちゃうよね!

壁に好きに絵を書いていいなんて、こんなチャンス滅多にない!

気持ちが分かる!めっちゃ分かる!

子供達もワクワク、ドキドキのこの経験。

将来、投資家になるための英才教育だったりもするのかも(笑

今回のポイント

どこに時間がかかるかはやってみなければわからない。セルフリフォームは余裕を持って取り掛かる。

作業効率と安全を考えれば、廃材などきっちりと整理整頓しながら行う。

頑丈な押入れも解体は意外と簡単。構造理解し、釘を丁寧に外すことがポイント。

取材後記

思いの外、作業が進んだこの日のセルフリフォーム。最初は普通の空き家に見えた部屋が、3時間後には思いっきり解体が進んだのは圧巻でした。

そして、学んだ事があります。私の感覚では、「この部屋は畳を外してフローリングにしよう」など、最初に計画ありきで進めるものだと思っていました。けれど今回、坂本さん夫妻が選んだのは、まず解体をしてから状況を把握し、それからどうするのかを検討するというもの。あらかじめ計画をし、それにとらわれてしまい、結果的にがんじがらめになってしまう筆者にとっては目から鱗が落ちた気分でした。状況把握をし、柔軟な対応をするためには、今回のような手順が必要なのだと初めて知りました。勉強になるな、ホント・・・。

さて次回からは、坂本さん夫妻がキッチンを手作りしたり、壁のヤニと戦ったりなど、さまざまなリフォームを続けます。順を追ってご報告していきますので、お楽しみに!